relato por

Iñaki Sainz de Murieta

H

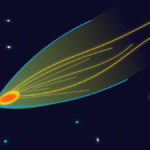

abía visto decenas de setas como aquella con anterioridad, puesto que las estrellas rojas —o izar gorri, como se las conocía por aquellas tierras— no resultaban extrañas en los montes de su entorno, si bien jamás había observado ninguna con el tamaño y las características de aquella. No, aquel no era un ejemplar cualquiera y necesitaba llegar hasta él. Pero, si quería acercarse, más le valía hacer uso de toda su maña, como también de los bastones de travesía que había llevado consigo.

El ejemplar estaba ubicado en una empinada cuesta arcillosa que terminaba en la boca de una pequeña sima y no iba a ser sencillo llegar hasta él. De haber llevado cuerda la habría usado, pasándola por detrás de algún árbol cercano y descendiendo en rápel, pero no era el caso. Si quería documentarla y guardar constancia de aquel hallazgo, más le valía arriesgar aquel último metro que en la montaña siempre resulta tan peligroso y que se había cobrado la vida de tantos.

Hechos los preparativos oportunos, se dejó deslizar suavemente con los pies por delante y se detuvo una vez que llegó a la altura requerida, clavando firmemente los bastones en la tierra, frente a la seta, para así hacer de tope y evitar sustos innecesarios. Estaba arrodillado junto al exótico espécimen, documentándolo con su móvil, cuando el organismo fúngico convulsionó y liberó millones de esporas directamente en sus ojos y boca. Inmediatamente, fruto de un acto reflejo motivado por el asco, el miedo y la ira, se incorporó y comenzó a patear los tentáculos rojos que esta tenía por apéndices, destrozando también el gigantesco huevo, de tono blanquecino y aspecto mucoso, del que había brotado dicho ser. Lamentablemente para él, en uno de aquellos lances el barro le jugó una mala pasada, resbaló y cayó de espaldas sobre uno de sus bastones, llevándose un fuerte golpe en la espalda que lo dejó aturdido e incapaz de reaccionar, mientras se deslizaba como un peso muerto por la pendiente.

Más tarde, al recobrar el sentido, se dio cuenta de que estaba colgando boca abajo. Afortunadamente para él, un pequeño acebo le había impedido seguir descendiendo a cambio de unos pequeños cortes superficiales. Estaba magullado, sí, pero nada le dolía tantísimo como para pensar que tuviera algo fracturado. Echó la cabeza hacia atrás, dejándola caer, y observó el agujero por el que casi había terminado siendo sumido. De repente, el terror cobró forma. A escasos metros de donde él se encontraba, vio palpitar, contraerse y expandirse a una masa medio sanguinolenta de la que parecían brotar las extremidades y los rostros de distintos animales, todos ellos liberados de su estructura ósea más elemental. Pero lo peor de todo es que no parecían estar muertos, aunque tampoco nadie podría haber asegurado jamás que estuvieran vivos. De repente, algo aulló en las profundidades y su sonido se extendió a lo largo de la cavidad, era un cacofonía gutural y desgarradora, amplificada por las reverberaciones producidas en la roca. Aquello ya fue demasiado para sus nervios. Se irguió tan rápido como pudo y comenzó a ascender la pendiente ayudándose de los bastones.

Al llegar al límite superior no se detuvo, sino que siguió corriendo a trompicones hacia su vehículo, cayendo, revolcándose y volviéndose a levantar. La luz era la culpable. Había comenzado a sentir síntomas de fotofobia que se agudizaban con el paso de los minutos. Además, un extraño dolor muscular tampoco le ayudaba a mejorar sus prestaciones. Se sentía cada vez más débil y agotado. En un momento dado, intentó aclararse los ojos con agua, pero no le valió para nada. Necesitaba acudir al médico cuanto antes.

Llegado al vehículo, desbloqueó las puertas y se dejó caer en el asiento del conductor. Había perdido los bastones en algún momento de la carrera, pero aquel detalle se le antojó insignificante. Rebuscó en la guantera sus gafas de sol y se las enfundó. Aquello le brindó un alivio momentáneo, pero eficaz. Al menos, ahora podía mirar hacia el horizonte sin tener que cubrirse con los brazos.

Intentó tranquilizarse, pero no podía obviar lo que acababa de vivenciar, como tampoco podía olvidar la sensación causada por aquellas malditas esporas que casi lo ahogan. La culpa la tenía aquella maldita seta. La culpa era de la estrella roja, de ella y de sus cinco tentáculos rojos que como un diabólico pentagrama habían sellado su destino. Si no hubiera sido por ella, nada le habría pasado. Si no hubiera sido por ella, no tendría millones de esporas en sus mucosas y recorriendo su torrente sanguíneo. Maldita ella y su mala estrella. Maldita su suerte y maldito él.

Arrancó el coche y comenzó el viaje de vuelta hacia casa. Allí, tal vez, podría organizar su cabeza, llamar a algún familiar y pedirle ayuda si lo llegaba a considerar necesario. Pero todo empezaba por llegar a casa, lo que no iba a resultar sencillo.

Durante el trayecto comenzó a sentir que su piel comenzaba a formar extraños pliegues y que sus dedos se aferraban al volante con una extraña elasticidad. El aspecto que comenzaba a dibujarse en el espejo no resultaba nada halagüeño. De repente, las gafas se le cayeron de la nariz y tuvo que sujetárselas contra el rostro como buenamente pudo, mientras sus dedos se combaban por la presión. Asustado, metió una marcha más y aceleró. El cuatro por cuatro parecía volar sobre el asfalto.

Tras una serpenteante y complicada carretera de montaña, vislumbró al fin las casas de madera y piedra que salpicaban el hermoso valle de sus ancestros. Los campos de colza ya habían sido sembrados, mientras que el resto de la tierra se guardaba en reposo, protegiéndola de las más que probables heladas del invierno.

Al llegar a las estribaciones del pequeño pueblo donde había residido su familia las últimas trece generaciones, aminoró y tocó repetidamente el claxon esperando que, por alguna casualidad, alguien acudiera a su llamada. Pero no obtuvo respuesta. A juzgar por la hora, todos debían de estar aún en la ciudad. Aparcó el vehículo bajo uno de los aleros de la sidrería familiar donde tenía su residencia, apagó el motor y abrió la puerta del coche. Extendió las piernas y dio un pequeño salto. Cayó de bruces en el suelo. No tenía tensión muscular suficiente para sostenerse en pie. No iba a resultar fácil.

Imposibilitado como estaba, decidió arrastrase hasta el lagar, por cuanto que estaba ubicado en la planta baja y permitía el acceso directo a los servicios del restaurante. Desde allí podría descansar y llamar por teléfono en busca de la ayuda que tan imperiosamente requería. Sin embargo, todo quedó en un propósito. De súbito, su cuerpo comenzó a sufrir violentas convulsiones y espasmos. A partir de ese momento, su esquema mental y su pensamiento mutó. Había dejado de ser él, de controlar su cuerpo y su razonamiento. Su sinapsis se había colapsado y había dado lugar a un nuevo ente, consagrándose como la única realidad biológica del organismo que había parasitado.

Tras desprenderse de sus ropas, se arrastró hasta uno de aquellos gigantescos y envejecidos toneles en torno a los que, cada año, la gente se agolpaba para disfrutar de su preciado líquido mientras degustaba la mejor carne.

Para entonces, sus hermanos y él ya habían preparado todo lo necesario de cara a la próxima temporada de sidra y habían limpiado las cubas para su posterior uso. Tan solo necesitaban que les llegara el ansiado pedido de manzana bretona para dar inicio al proceso. Pero, a él nada de aquello le importaba ya.

Abrió la tapa y con la primera bocanada comprobó que olía intensamente a moho y humedad. Aquel era el lugar perfecto para completar su metamorfosis, para la que resultaba completamente indispensable la más absoluta ausencia de luz.

Gracias a un complicado escorzo, empezó a introducirse en el gigantesco recipiente a través de la pequeña abertura que los sidreros utilizaban para retirar la madre y limpiar las cubas. Era aquella una tarea peligrosa que en su momento le había llegado a costar la vida a su propio abuelo, como consecuencia de inhalar los vapores tóxicos del alcohol. Pero de eso hacía ya muchos años, muchísimos, si bien, para entonces, el tiempo había dejado de tener sentido para él. Ahora tan solo seguía a su instinto, el mismo que lo impelía a cometer el mayor pecado que todo hombre puede cometer contra sí mismo. Aunque, seguramente, para entonces había dejado de ser ya humano.

Introdujo primero un brazo, seguido del hombro; luego la cabeza, el otro brazo, el torso y finalmente las piernas. Cerró la tapa tras él y se arrastró hasta el fondo de la cuba. Apoyó la espalda contra la madera y dejó que la maldición que había recaído sobre él cumpliera con su cometido. Poco a poco, su cuerpo se fue convirtiendo en una masa viscosa y macilenta hasta fundirse con las tablas de madera.

Su último pensamiento fue que ahora le tocaba a él ser la madre de la sidra que algún día se fermentaría allí. Ese sí que sería un digno final a su corta e inútil vida humana. Un final que se convertiría en un nuevo principio de la mano del germen que brotaba dentro de él. Un comienzo que brotaría de la mano de la sidra nueva, por la que una multitud brindaría y con la que saciarían la sed.

Iñaki Sainz de Murieta. (Donostia-San Sebastián, 1985) es un docente, escritor y guionista guipuzcoano que trabaja principalmente la ficción, habiendo recibido por ello distintos premios y menciones, principalmente por la calidad de sus relatos cortos. Entre sus publicaciones más relevantes caben destacar la colección juvenil Las aventuras de Kanide, que cuenta ya con seis volúmenes publicados y la prestigiosa Narraciones y leyendas vascas (Editorial Verbum). Estas no son, sin embargo, los únicos títulos de su extensa y variada producción literaria, en la que también destaca su labor como guionista en dos cómics de carácter histórico. Sus obras están presentes en el catálogo de editoriales de España, Argentina y Estados Unidos. También ha colaborado en distintas antologías, revistas y proyectos ligados a su formación como antropólogo social y cultural, ejerciendo como jurado en distintos concursos literarios, dinamizando y participando activamente en actividades en beneficio de reconocidas fundaciones de ámbito nacional e internacional. 🖥️ Página web: www.sainzdemurieta.com ▪ LinkedIn: www.linkedin.com/in/iñakisainzdemurieta/ ▪ Instagram: @imurieta

🗒️ Este relato se publicó en Proyecto Cthulhu (VV.AA.); Editorial Raíces Latinas & Domus Gothica; ISBN: 978-0-96-00795-9-9

👀 Más relatos de este autor (en Almiar): La fuga de los marañones ▫ Confesiones en la tercera planta

![]() Ilustración relato: Brachycera on Clathrus ruber, por Tulumnes, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Ilustración relato: Brachycera on Clathrus ruber, por Tulumnes, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Revista Almiar (Margen Cero™) · n.º 128 · mayo-junio de 2023

Lecturas de esta página: 69

Comentarios recientes