relato por

Carlos Aymí

M

e llamo Federico y a un precio muy alto había rematado a Dios… o eso pensaba hasta ahora.

¿Saben de esa sensación de querer jugárselo todo a una carta, de estar tan harto que se está dispuesto a dejarse en manos de la diosa fortuna? Y cuando digo todo no me refiero al dinero, a la familia, o a tu ideología, sino a la vida como hecho biológico, de donde fluye el resto de posibilidades. Pues eso me pasó a mí en un momento dado de lo que vino a convertirse en mi patética existencia, ejemplo máximo de ese saber popular que nos enseña que la vida no es sino un jodido valle de lágrimas.

Bueno, a lo que iba, el caso es que en apenas unos meses mi vida se embaló hacia el precipicio, yéndose al traste las tres cosas que la canción aconseja para ser feliz, de modo que perdí la salud, me rompí las piernas en un accidente de tráfico, el dinero, me echaron sin indemnización alguna del trabajo al convertirme en un comercial inútil, y el amor, mi novia se largó incapaz de superar mi nuevo genio que ni yo mismo aguantaba, pero claro, ella sí podía salir corriendo y yo, no sólo no pude huir de mí, sino que con las piernas y el ánimo en tales condiciones, se podrán imaginar que me regodeé en mi propia insoportabilidad.

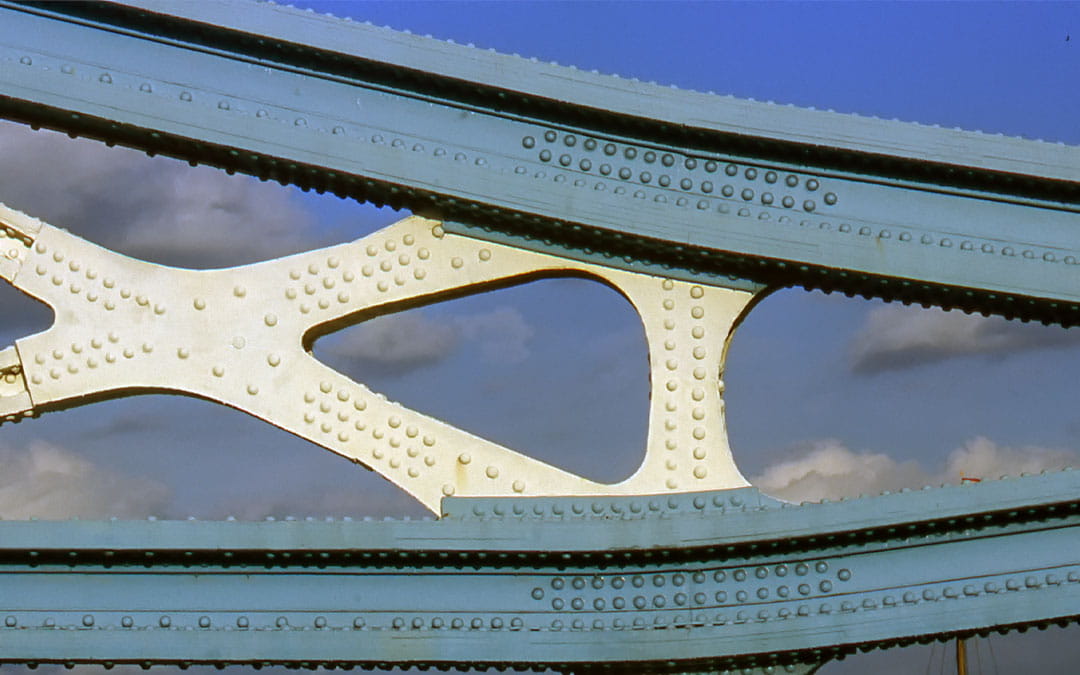

Es en el estado anterior como llegamos al puente que cruza la autovía, a la botella de güisqui infundidora (si es que existe tal palabreja) de valor, y a la puñeterita moneda que menciono en el título de este desahogo, que para poco servirá.

Era de noche aunque había suficientes farolas para mostrar que, los coches ahí abajo, vienen rápidos de cojones. Hacía frío pero la borrachera me calentaba, y daba tumbos pero aún era capaz de tener ideas geniales. Como la de jugarme la existencia a cara o cruz. Pero claro, el alcohol siempre da un toque especial a los asuntos y no se trataba simplemente de, cara me tiro, cruz, me largo a dormir la mona que ya va siendo hora, sino que la cosa se sofisticó en plan: cara, es que ahí arriba no hay Nadie que merezca la pena y abajo Nadie que me esté esperando, por lo que nada vale nada, mi vida ni un pimiento, y me tiro por el puente más feliz que un regaliz. Cruz, que hay un dios hijo puta que me está haciendo la vida imposible cuando con que tuviera un poquito de indiferencia hacia mí, me daría por satisfecho, pero no, la cruz demuestra que me está jodiendo a base de bien y así las cosas no estoy dispuesto a darle la satisfacción de matarme, para que el muy cabrón pueda encima mirarme por arriba del hombro a la hora del juicio, y las balanzas, y esas cosas.

Eso no estaba dispuesto a tolerarlo si salía cruz, y ahí tendría un buen motivo para agarrarme a la vida. Efectos del güisqui, supongo.

Lancé la moneda que era de un euro… y salió cara, la cara del rey. No salió el mapita de una Europa unida y feliz que hubiera supuesto la existencia de un dios cruel al que no darle el regocijo de mi rendición. No, salió la cara de mi rey… siendo yo republicano. Debía por tanto arrojarme desde el puente porque si no, tampoco me quedaría la palabra. Un esfuerzo con las muletas para encaramarme, y todo estaría listo. La prueba era irrefutable, dios no existía porque lo había dicho la moneda, y ya no me quedaba nada, ni siquiera la posibilidad de rebelarme contra un dios cabrón.

Pero como es evidente no salté sino que decidí que lo mejor sería lanzar el euro al mejor de cinco. Las tres primeras salieron cara, monarca mamón, y no necesité de las otras dos para perder. No podía creérmelo. Me lancé entonces pero al suelo, junto a la dichosa monedita. Después de unos minutos me armé de valor y mentira, y mi destino, con poca credibilidad a esas alturas, se jugó entonces al mejor de siete… ¡saliendo cara las cuatro primeras! Miré bien la moneda una y otra vez y no tenía nada de especial. Tampoco yo iba tan borracho como para mentirme de esa manera. Todo me gritaba, de la irracional estadística a la congelada mirada de mi rey, que debía suicidarme ahí mismo, y punto.

Sentí frío por primera vez en toda la noche desde que me encontrara en el puente. Entonces, unas terribles ganas de acabar con aquel bochornoso espectáculo me inundó. Agarré las muletas decidido y me puse en pie. En lugar de arrojarme yo, quien voló fue la moneda que cayó al asfalto con un tintineo que alcancé a oír, ningún coche se la había tragado. Me marché a casa tratando de huir del hechizo de aquel diabólico metal. Como verán, fracasé estrepitosamente.

Pasé unas horas de obsesión en las que apenas dormí. Lanzar aquel euro a la autovía en lugar de hacerlo yo, se me planteaba como la cosa más estúpida y cobarde de mi vida, y miren que he hecho cosas estúpidas. Esa noche entre vuelta y vuelta en el colchón, hubo otras muchas monedas pero sus resultados fueron normales: unas veces Dios existía y otras no ¡Qué mierda de prueba era esa! Hacía muchas semanas que las piernas rotas no me dolían tanto y que mis muebles no pagaban a muletazos mi malhumor. Terminé por decidirlo casi al amanecer, en cuanto oscureciera volvería a por la moneda, saltaría como buenamente pudiera la valla, y cuando no pasara ningún coche, recuperaría mi moneda. Al menos ella poseía la certeza que a mí me faltaba. Con esta idea pude dormirme tranquilamente hasta bien entrada la tarde.

Después de cenar regresé al lugar del no crimen, pero en lugar de hacerlo arriba del puente, tenía que llegar hasta la mitad de la autovía, con mis muletas, con una linterna que agarraría con la boca, y con toda mi estupidez. Esa moneda sabia y firme debía regresar junto a mí ¡Era la prueba irrefutable de la inexistencia de dios!

Tan absorto estaba que no concebí la posibilidad de no encontrar el euro, de que los coches lo hubieran arrojado por alguna extraña ley física al arcén, de que yo no la encontrara porque en la caída rebotara alejándose de mí para siempre, o peor aún, de que me la encontrara caída en cruz. Al menos sí que hice bien no valorando todas esas posibilidades, puesto que la vi rápido, y estaba sin haber cambiado de bando.

Lo difícil fue saltar la valla, más por mí y por mi estado, que por la altura de la misma, lo peligroso fue que no faltaron invitados a la fiesta y aunque recé hipócritamente para que no hubiera constantemente tráfico, la cara del dios no existe se hizo patente y mi plegaria cayó al vacío puesto que los coches no dejaron de venir con una pasmosa velocidad, por lo que me vi obligado a arriesgar con mi linterna en la boca, las muletas temblando y el sudor a chorros. Suicidarse desde un puente podía valer, pero hacerlo de aquella manera era tan ridículo.

Encontré la moneda al tiempo que un coche se salía del asfalto por mi culpa… o más bien por esa manía de tocar el claxon, que si no hubiera perdido el tiempo tal vez el maníaco habría podido enderezar el coche. Ya sabía yo que estaba en mitad de la autovía, que venían coches y que rayaba la locura, ¿acaso creía el tipo ese que porque tocara el pito iba a regresar yo a mi cama? Pues no, o al menos no sin mi moneda. Que se dedicara él a controlar su coche una vez que había dado el bandazo, que a mí no había nada de lo que avisarme. Total, que mientras él se estampaba a un lado de la carretera yo me agachaba como buenamente podía, y salía con las escayoladas patas en cuanto recuperé mi tesoro.

Lo tremendo fue la huida ¿Saben de eso de que la policía siempre tarda en llegar más de lo necesario? Pues no en mi caso. No había terminado de saltar de nuevo la valla cuando comencé a escuchar las sirenas. Y en parte gracias, porque el tipejo del claxon no se quedó contento tras estampar su coche, y quiso desfogar su mala hostia con el loco que le había echado al arcén, es decir, conmigo. Así que tras mis pasos tenía a un toro desbocado y tras el animal a unos profesionales que hacían su trabajo. En mi estado, me alcanzó hasta el apuntador.

Hubo un momento en que mi brazo chascó o, más bien, el conductor sin escrúpulos lo hizo chascar. Luego hubo otro en el que la policía me lo quitó de encima para ponerme las esposas. Y lo que ni uno ni otros supieron, es que yo reía porque mi moneda estaba a salvo. La prueba irrefutable de que por no tener, no tenemos ni a un dios cabrón que nos haga pasar por las situaciones más inverosímiles —ya nos apañamos nosotros solitos—, estaba felizmente guardada en mi pantalón. Eso superó el dolor del brazo a pesar de darme un aspecto de chalado con aquella risa desquiciada mientras me atendía el médico, aunque éste no me interpretó bien, y su informe debió ser útil para que yo, rematador de dios por obra y gracia de mi moneda, acabara en esta celda acolchadita en la que me resulta muy difícil hacerme el más mínimo rasguño.

Sin embargo hay algo peor que la suma de las desgracias que me han acompañado, ya saben, perder trabajo, pasta, salud, novia, y según los expertos que supuestamente saben más de mí que yo mismo, la cordura. Y es lo que me lleva a escribir esto. ¿Saben lo que cuesta que en una planta de hospital como la mía te permitan tener boli y papel? Pues lo diré, muchos días de cara de niño bueno, y saber que luego revisarán lo que escribas de arriba abajo. Pero hay algo aún más difícil que lograr escribir, y es colarles en sus narices una moneda del tamaño de un euro sin que te la requisen. Hoy por fin me atreví a traer mi tesoro a través de un familiar de estos a los que como das pena, puedes pedirle favores tocando las fibras adecuadas, y para celebrar mi victoria, pues conseguí recuperar la moneda de dios, decidí en mi cuarto volver a apostar al caballo ganador de la inexistencia de dios. Así que la lancé por los aires.

Tengo frente a mí la moneda, caída en el suelo y como mirándome mientras termino de escribir estas líneas. Por supuesto que no salió cara, qué sentido tendría esto si no, pero tampoco cruz, que si dios es cabrón y existe, parece que sabe disimularlo muy bien. Y ahora díganme, ¿qué debo pensar si la moneda ha caído de canto?

![]()

Carlos Aymí Romero. Nacido en Guadalajara (España) en 1981. Se Licenció en Filosofía por la UCM. Ha publicado relatos en las revistas literarias Narrativas (números 24, 25 y 26), Almiar (número 63) y en Entropía (número 7, aún por publicarse).

🔗 https://carlosaymi.com/

📋 Lee otro relato de este autor (en Almiar): El mar de los otros

Revista Almiar – n.º 67 / enero-febrero de 2013 – MARGEN CERO™

Comentarios recientes