artículo por

Javier Sánchez Lucena

E

l momento justo para hacer una denuncia o una reivindicación siempre es ahora. A pesar del glamour atribuido a ciertas épocas pasadas y de las campañas que prometen mañanas de prosperidad, los tiempos nunca han sido buenos. La locura de la especie humana adopta rasgos mesiánicos cuando se propone organizar la vida comunitaria. En lo particular, las ansias de control de unos pocos siempre buscan la uniformidad del pensamiento. Nunca dejan de darse los líderes deseosos de poder y llenos de avaricia. Para ellos la persona individual, capaz de reflexión y distancia crítica, es un estorbo y un incómodo enemigo. Todas las medidas de represión y control tienen como objetivo neutralizar ese peligro para el totalitarismo, que suele sentirse amenazado con mucha facilidad, con su simple cuestionamiento, y busca neutralizar pronto lo que más adelante podría llegar a convertirse en un riesgo para su duración.

El arte tiene el dudoso honor de ser uno de los primeros objetivos de destrucción de cualquier dictadura. Un régimen totalitario no puede soportar la libre transmisión de ideas, inquietudes, la denuncia de las atrocidades y, por eso, intenta desde sus primeros momentos neutralizar los medios de expresión artística y a quienes los utilizan. En esto todos los dictadores son parecidos, tanto los civiles como los militares; los que montan un conflicto armado para subir al poder y aquellos, más cínicos, que logran ir imponiéndose poco a poco, ocultos detrás de biombos de sangre.

Pero antes incluso que el arte se reprime y manipula el mismo lenguaje. Como George Orwell supo plasmar en su novela visionaria 1984, reducir al mínimo el número de palabras en uso limita la capacidad expresiva, pero también estrecha los límites mentales. Quien carece de un vocabulario lo bastante amplio, ya sea por no haberlo tenido nunca o por un olvido forzado, no puede comprenderse a sí mismo y al mundo que le rodea. Smith, el anónimo protagonista, tiene el trabajo de reescribir la historia, pero otros peones similares a él cumplen con la función de recortar, uno tras otro, pedacitos de lenguaje y, con ellos, la parte de la realidad a la que designaban. Nada escapa al control del dominante Gran Hermano: ni los deseos de amor, ni la aparente oposición de algunos al régimen imperante ni el más íntimo de los actos, pensar. Orwell nos plantea un desolador panorama que muchos querrán ver exagerado pero cuyos términos tienen hoy, igual que entonces, una vigencia plena. Los fines del control son los mismos, también sus instrumentos y el resultado de convertir a cada persona en un triste monigote, de opiniones prefabricadas y sin apenas capacidad de reacción. Este es, al menos, el objetivo; aunque, por fortuna, no siempre se cumple. (Llegados a este punto, se recomienda encarecidamente no encender el televisor a no ser que resulte imprescindible —¿cuándo?— y, por las mismas razones, se aconseja también cuestionar por principio todas las informaciones que lleguen a través de las redes sociales, en especial sin van en contra de causas justas como la defensa de los derechos de las mujeres, las personas migrantes y los seres humanos en general).

La adaptación al cine de la obra de Orwell, dirigida por Michael Radford y estrenada curiosamente en el mismo año que le da título, plasma de manera más que correcta el desolado mundo futuro de la historia gracias, entre otras cosas, a una cuidada ambientación y una fotografía de colores acres, desesperanzados. El reparto, encabezado por el excelente y lacónico actor John Hurt y por la actriz Suzanna Hamilton, logra encarnar de manera creíble los roles de esta pesadilla ya clásica y, a la vez, siempre actual por la fuerza de su profunda lucidez.

La parodia se distingue como un arma igual de potente que la denuncia directa en contra de las muchas formas de la opresión. Jonathan Swift en sus Viajes de Gulliver retrataba la estupidez y malignidad de las guerras y los desatinos del laberinto administrativo por medio de los pequeños habitantes de la imaginaria Liliput. Los detalles de su civilización eran vistos con irónica distancia por el gigantesco visitante, aunque muy pocas eran las diferencias con el gobierno de su Inglaterra de procedencia. Encontramos el humor sutil de un Laurence Sterne, podría decirse, aplicado con habilidad y pulso narrativo a un repaso exhaustivo por los vicios y abusos de su tiempo. Otro tanto, saltando desde el siglo XVIII al XX, puede decirse de la magistral y divertidísima La guerra de las salamandras, del autor checo Karel Capek.

La obra de Capek nos plantea la imaginaria relación entre la civilización humana y la de las salamandras, seres acuáticos que por un azar entran en contacto con un grupo de veraneantes ricos en una isla del Atlántico. El episodio tiene en principio sabor y aroma a aventura clásica, un poco vista ya, con elemento monstruoso incluido. Pronto, sin embargo, cambia de tercio y fija su atención en el orden de poderes que se establece entre humanos y salamandras, donde unos imaginan en medio segundo una manera de aprovecharse de las circunstancias y los recursos naturales de las otras. Estamos ante un delirante y certero comentario sobre la colonización y la explotación de algunos países y grupos humanos por otros, más ricos y mejor armados. El retrato de la brutalidad y el abuso es tan fiel que no faltan ni siquiera las referencias a justificaciones religiosas, políticas, económicas e incluso científicas. El cinismo sigue siempre una misma vía para fundamentar sus deseos: ofrecer la (imposible) evidencia de que la vida ajena existe para permitir y basar la nuestra, como parte de un sistema sanguinario e injusto, pero natural. Sin embargo, ese mismo aparato de excusas pretende ocultar que muchas de las acciones que intenta argumentar como «necesarias» no lo son ni muchos menos, y que otro mundo resultaría posible si lo permitieran la avaricia y la absoluta falta de empatía de unos pocos. Distopía cercana y muy posible, esta de las salamandras, en cuya forma achaparrada y oscura de seres procedentes del mar se resume la humanidad esclava y abusada.

En 1953 se publica Fahrenheit 451, del escritor norteamericano Ray Bradbury. En esta bellísima novela se aúnan dos rasgos que definen la obra del autor: su vocación lírica, que compone una prosa minuciosa, cuajada de metáforas y sugerentes imágenes; y su necesidad no menos fuerte de advertir en contra de la autodestrucción del ser humano. La frialdad emocional, la soledad en franco avance y el mecanicismo de una sociedad cada vez más sumida en su propia y vacía contemplación se alzan como males que el autor intenta combatir por medio de sus contrarios: amor, calidez, belleza estética. Lo que no es eminentemente práctico, la poesía, la emoción, se revela como lo más útil, porque nos aporta sentido y, sin una dirección, el camino de la humanidad solo sabe trazar dolorosos círculos.

El argumento de Fahrenheit 451 resulta, a estas alturas, de sobra conocido: en un futuro no necesariamente muy lejano, Montag, el protagonista, trabaja como bombero. Pero las funciones que abarca este oficio han cambiado, es más, se han vuelto opuestas. El cuerpo de bomberos tiene, en la distopía demasiado posible imaginada por Bradbury, la tarea de quemar, quemar libros y personas, quemar viviendas que contengan los peligrosos artefactos portadores de ideas e historias, y a sus poseedores.

Pero el bombero Montag tiene una crisis. Empieza a dudar de que su función sea tan benéfica y necesaria como le han enseñado; también de que su propia vida y la de su mujer, Mildred, sea feliz, a pesar de no faltarles ninguna de las comodidades materiales que el mercado pone a su disposición. Porque Montag siente que sus vidas carecen de un propósito, que solo dan vueltas ayudadas por las drogas de diseño, los programas de televisión interactivos que quieren sustituir el verdadero contacto humano y la infinita repetición de los trabajos y las comidas diarias. Cuando Montag conoce a Clarisse McClellan, una jovencísima vecina empeñada en tener personalidad y un punto de vista propio sobre las cosas, algunos cruces de palabras entre ambos son suficientes. Montag comprende que no está solo: hay otras personas que también dudan, se hacen preguntas, sienten que tal vez el sentido de su existencia es otro distinto al impuesto por el entorno, la sociedad, el Estado, el mundo organizado en forma de vasto y cruel mecanismo de relojería.

Montag explota y huye. Su fuga es también la nuestra, y tiene como meta la esperanza de que otro modo de ver las cosas sea posible. Porque el primer obstáculo para alcanzar alguna forma de libertad es nuestro propio punto de vista y, si no lo sorteamos, permaneceremos encerrados y contentos, pájaros que pían alegremente en su jaula dorada. No es lo que Montag quiere y tal vez, con suerte, no será lo que querremos nosotros después de seguirle en sus aventuras a través del gélido mundo futuro de la novela y que tanto se parece, en esencia, al nuestro.

En 1966 se estrena una adaptación al cine de la novela de Bradbury, dirigida y coguionizada por François Truffaut. Se trata de una brillante película, llena de aciertos narrativos y estéticos. El autor de Los cuatrocientos golpes lleva el argumento a su terreno y le confiere un ritmo propio de una rapidez muy particular. Le ayuda el trabajo de un excelente reparto y una ambientación y fotografías exquisitas, estudiadas al milímetro para favorecer la ficción con un toque colorista que no anula el carácter oscuro del argumento sino que aún lo realza y le aporta una ironía muy adecuada. Quien todavía no se haya acercado a esta maravillosa película encontrará en ella un hallazgo a la altura de la novela, ambas títulos fundamentales del siglo XX en sus respectivos géneros.

La distopía puede imaginar un futuro de pesadillesca limpieza o bien de infinito caos, de suciedad, un mañana terminal. Este es el caso de la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, del escritor norteamericano Philip K. Dick. Publicada originalmente en 1968, describe una de las derivas posibles de nuestro mundo y nuestra sociedad. La idea de esta breve y dinámica novela es de sobra conocida: Rick Deckard es un hombre atrapado en un planeta Tierra asolado por la contaminación y la falta de empatía que comparte sus días con una esposa deprimida y adicta a los fármacos. Ejerce una tenebrosa profesión: es cazador de bonificaciones, es decir, se encarga de «retirar» a los androides que se revelan en contra de su condición de esclavos. Gracias al dinero conseguido con esta actividad, Deckard confía en poder adquirir el bien más preciado de esta sociedad futura: la reproducción mecánica de un animal, perfeccionada hasta resultar lo más verosímil posible. Porque todas las especies animales se han extinguido; y los humanos han encontrado el modo de repetir su forma, aunque el resultado sea un ser inerte que carece de espíritu. ¿O tal vez no? ¿Y los androides fabricados a imagen y semejanza del propio ser humano, tienen o no la facultad de sentir? La respuesta a estas preguntas puede residir en alguno de los muchos rincones de la ciudad, en los talleres de reparación de animales falsos o en los bares donde la gente se acumula entre la desesperanza y los ecos de muchos idiomas; puede estar en los ritos de la religión llamada «mercerismo» o en las emisiones radiofónicas del «Amigo Búster», un misterioso presentador que nunca duerme y que ataca de manera constante y furibunda las enseñanzas de ese credo. Aparente caos posmoderno de referencias y temas, la novela avanza por cauce seguro, con un lenguaje conciso y una rápida sucesión de escenas y personajes. No hay otro misterio que el de la propia alma humana; ninguna aventura importa más que la búsqueda de la auténtica empatía, para la cual el famoso test de Voight-Kampff se demuestra una herramienta cada vez menos eficaz.

Quizá sea esta la obra más conocida de Dick, un autor más que interesante que firmó también Los tres estigmas de Palmer Eldrich y otras novelas en las que desarrollaba su imaginario rico en fantasía y advertencias sobre la oscuridad del futuro previsible. ¿Sueñan los androides…? tuvo que esperar hasta el año 1982 para tener su adaptación cinematográfica a cargo de Ridley Scott, director también de la famosa Alien, el octavo pasajero. El mayor mérito de este director experto en pirotecnias fue ponerse al servicio de la historia contada en la novela, aunque rechazara incluir en el guion algunos de sus mejores hallazgos. Quizá supo encontrar, eso sí, el tono visual adecuado a la historia, colorido y rico en detalles pero frío y desapasionado: la atmósfera y las texturas de un mundo condenado a su propia oscuridad, barroco en sus formas y carente de emociones.

Si Philip K. Dick nos alertaba sobre los peligros de perder de vista la empatía como supremo valor humano, el escritor inglés Aldous Huxley había hecho lo propio en 1932 con la idea del orden. En Un mundo feliz describe una sociedad futura que ha logrado erradicar las guerras y la enfermedad, aunque a un elevado precio: perder por el camino elementos emocionales como los lazos de pareja y familia, el impulso de protestar contra lo injusto, de improvisar y, por supuesto, de entregarse a la creación artística. Orden y calma en la comunidad, sí, pero por medio de la imposición de una estricta división en castas que cada cual, incluidas las personas relegadas a los puestos más bajos y carentes de derechos, acepta gustoso para mantener la prosperidad del conjunto. ¿Nos suena de algo? Utopía fascista de felicidad por medio de la ignorancia y el borreguismo, Un mundo feliz nos introduce en la pesadilla de un protagonista, Bernard Marx, cuyo inconformismo lo lleva a distanciarse de los planteamientos mayoritarios de la sociedad en la que vive.

Si Philip K. Dick nos alertaba sobre los peligros de perder de vista la empatía como supremo valor humano, el escritor inglés Aldous Huxley había hecho lo propio en 1932 con la idea del orden. En Un mundo feliz describe una sociedad futura que ha logrado erradicar las guerras y la enfermedad, aunque a un elevado precio: perder por el camino elementos emocionales como los lazos de pareja y familia, el impulso de protestar contra lo injusto, de improvisar y, por supuesto, de entregarse a la creación artística. Orden y calma en la comunidad, sí, pero por medio de la imposición de una estricta división en castas que cada cual, incluidas las personas relegadas a los puestos más bajos y carentes de derechos, acepta gustoso para mantener la prosperidad del conjunto. ¿Nos suena de algo? Utopía fascista de felicidad por medio de la ignorancia y el borreguismo, Un mundo feliz nos introduce en la pesadilla de un protagonista, Bernard Marx, cuyo inconformismo lo lleva a distanciarse de los planteamientos mayoritarios de la sociedad en la que vive.

La larga y fructífera tradición de argumentos distópicos no ha bastado para referirse a todas las opresiones, las injusticias, los sistemas diseñados para dominar. Esclavismo, consumismo salvaje, racismo, mecanismos de control. Faltaba el patriarcado. En el año 1985 la escritora canadiense Margaret Atwood publica El cuento de la criada, oscurísima historia que nos plantea un futuro próximo en el que una guerra civil provoca el ascenso al poder de un grupo ultrarreligioso y misógino. Las mujeres pasan a ocupar un ominoso papel que las reduce solo a dos opciones: esposas obedientes o criadas. Las criadas no solo se encargan de las tareas de limpieza, cuidado y educación de los hijos; algunas tienen también que engendrar los vástagos de la clase dominante, que luego pasarán a pertenecer a quienes han forzado su nacimiento por medio de la violación ritual. Todo ello en un clima de silenciosa agresividad, adoctrinamiento religioso y soterrados códigos que distinguen castas sociales, otorgan privilegios y condenan severamente las infracciones. Esta pesadilla creíble cuenta con varias adaptaciones a la televisión, la última de ellas de fama y éxito mundial y con una cuidadosa producción que la hace muy realista, y por ello más apta como medio de denuncia y aviso a navegantes.

Porque eso que ahora llamamos ideología de ultraderecha, y que no es sino el fascismo de siempre, permanece al acecho aunque una y otra vez se lo combata y se lo venza. Espera con paciencia el momento de volver a ocupar instituciones y mentes simples con sus mensajes de odio y rechazo. Se nutre del egoísmo y la falta de empatía, por desgracia tan fáciles de sembrar y cultivar en según qué conciencias.

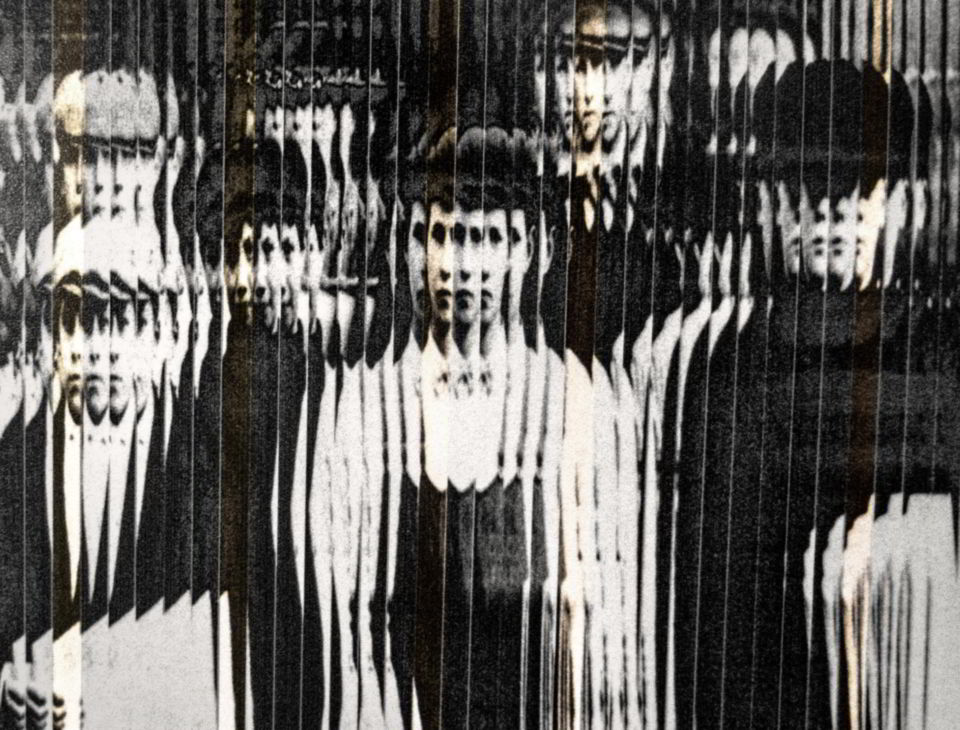

Muchas son las voces que se alzan, en todo el mundo y mientras leen esto, para señalar los detalles del horror posible y del que ya existe. Una distopía es una fabulación acerca de una realidad futura y negativa; pero su concepto, como el de su contrario la «utopía», resulta engañoso. Si en este último caso encontramos en el origen del término y, en cierto modo, de un subgénero literario, el deseo de manifestar teorías acerca de la organización social —que en ocasiones validaban la servidumbre y los privilegios de una élite adinerada—, la distopía nace como forma de crítica del presente. Más allá de las predicciones acerca de futuros llenos de problemas, un argumento distópico busca analizar las razones para el miedo y la inquietud del momento presente. El absurdo de las guerras en el país de Liliput, el control mental del mundo descrito en 1984, las inmensas hogueras alimentadas con libros en Fahrenheit 451, o la esclavitud de las mujeres en El cuento de la criada, no son otra cosa que descripciones del estado de cosas existente cuando estas obras se escribieron. Las distopías son instantáneas que retratan lo peor de nuestro mundo. Quizá la mano que las crea sitúe sus argumentos en el futuro no para elaborar una fantasía, sino como un gesto de piedad hacia quienes resultamos dibujados en ellas: en cada página de esos libros, en cada escena de esas películas hay quien cree vislumbrar, por momentos, un reflejo de su propio rostro.

Javier Sánchez Lucena. En 2015 su novela Batalla y campo de batalla resultó ganadora del Premio de Novela Corta El Fungible de Alcobendas. Anteriormente ganó también un certamen de relato corto en su ciudad natal, Córdoba, y desde entonces desarrolla una actividad de publicación periódica en la revista Sin ir más lejos de la ONG cordobesa Córdoba Acoge, además de subir textos a su blog Los pormenores de mi sueño.

🎦 El proyector de palabras es una serie de artículos que se publican con periodicidad bimestral. Leer anteriores artículos: Imaginación y memoria, las dos compañeras de camino · La cadena de montaje lleva tuercas y pasteles

🔗 Blog del autor: javiersanchezlucena.blogspot.com.es/

Ilustraciones: (Inicio) Fotografía en Pxhere (public domain) • (En el artículo, orden descendente) Fotografía en Pxhere (public domain) • François Truffaut (1963), Brazilian National Archives [Public domain], via Wikimedia Commons • Aldous Huxley 1929, Drawing by Eric Pape (1870-1938). [Public domain], via Wikimedia Commons

Revista Almiar (Margen Cero™) • n.º 102 • enero-febrero de 2019

Lecturas de esta página: 375

Comentarios recientes